Chapelle Charbon : Des modes constructifs qui allègent le bilan carbone

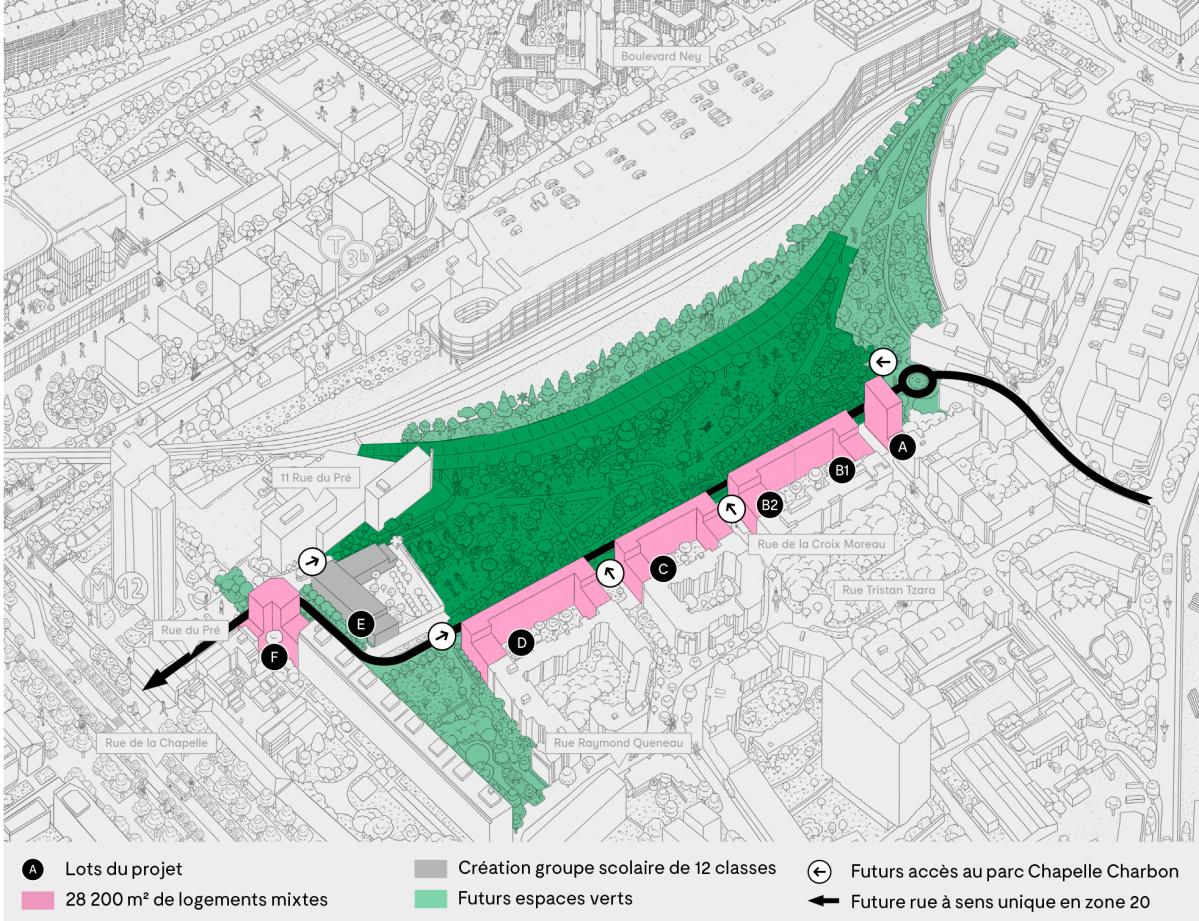

Un parc, une rue végétalisée et apaisée, des études comparatives afin de retenir une source d’énergie vertueuse, largement renouvelable, et de mutualiser la production et une volonté affirmée de promouvoir des modes constructifs alternatifs au béton – ce qui rime en partie avec traditionnels. Ou comment devancer l’ambition de la RE2020 et participer à l’effort collectif en faveur des matériaux biosourcés ou géosourcés.

Le bilan carbone, outil d’aide à la conception du projet urbain

L’opération Chapelle Charbon a fait l’objet très en amont d’une réflexion « bas carbone / plan climat » visant à minorer son empreinte par tous les moyens à la disposition de l’aménageur.

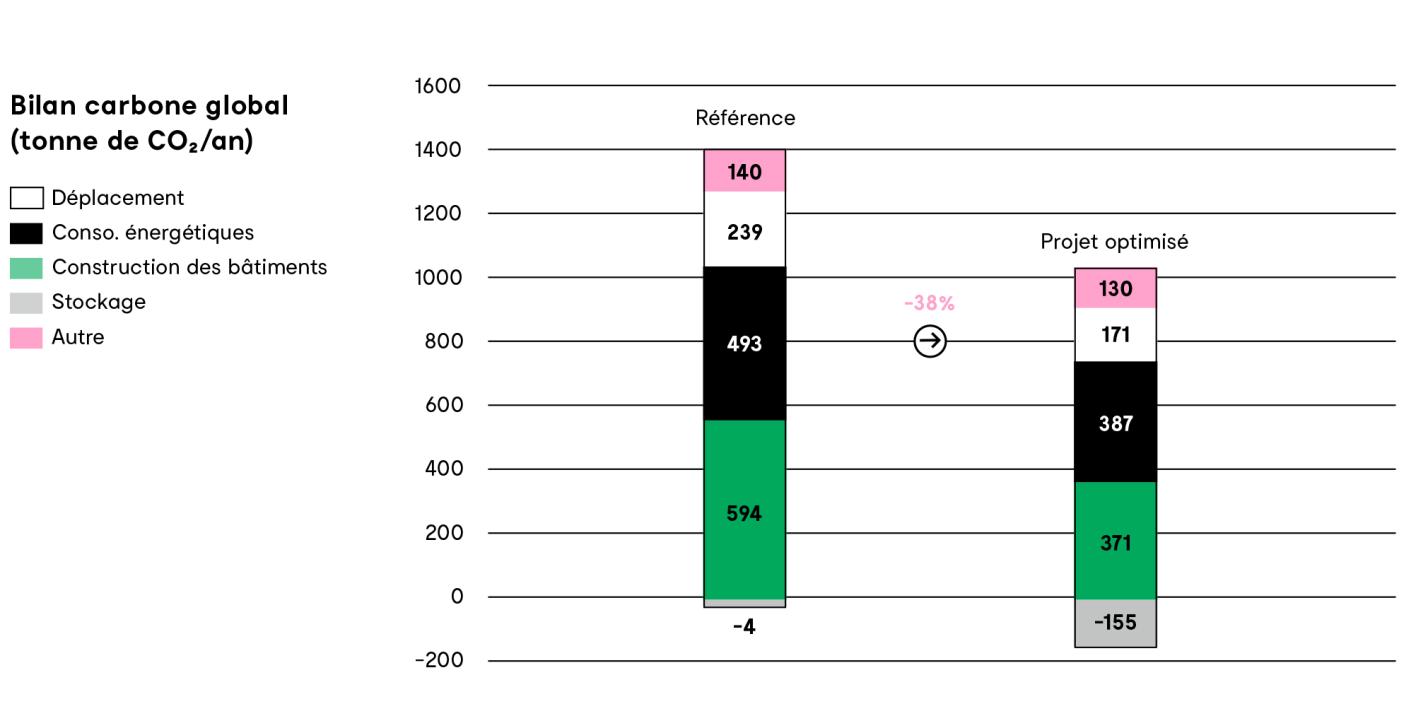

Notre AMO Franck Boutté a réalisé en 2019 une première étude : il s’agissait de fixer le niveau d’ambition de l’opération en montrant comment aller plus loin que la RT 2012 et que la norme E+C- en vigueur à l’époque dans la perspective de la RE2020. Cette étude a été suivie en 2020 d’un bilan carbone de l’opération, évaluant les émissions liées aux constructions et aux usages sur un cycle de vie théorique de 50 ans. Elle les comparait à celles d’un scénario de référence respectant la réglementation thermique (RT) et urbaine (PLU) de l’époque (mode constructif en béton, approvisionnement énergétique en gaz et panneaux photovoltaïques…).

Sur cette base, nous avons identifié différents leviers permettant d’améliorer ce bilan carbone, notamment le raccordement au réseau de chaleur urbain, l’emploi de matériaux biosourcés et géosourcés dans les constructions, la création de locaux vélos largement dimensionnés, l’absence de stationnement souterrain etc. Ce nouveau scénario a permis de diminuer d’un tiers le bilan carbone global de l’opération pendant la durée de vie théorique de 50 ans.

À l’automne 2022, le projet a été optimisé en affinant les préconisations sur les performances des constructions et en favorisant les mobilités actives. Le modèle de calcul a été mis à jour pour intégrer la fonction de stockage du parc et pour corriger les hypothèses – trop génériques – sur lesquelles reposait le bilan carbone des déplacements. Finalement, le bilan carbone du quartier est inférieur de 38 % à ce qu’il aurait été en appliquant le scénario de référence (cf. Scénario de référence).

Usages : énergie bas carbone et pas de parkings souterrains

Une énergie renouvelable via le réseau de chaleur urbain

Une nouvelle boucle du réseau de chaleur urbain desservira l’ensemble des bâtiments, qui devront s’y raccorder pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. La chaleur produite par la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) repose déjà à 50 % sur des sources d’énergie renouvelable, visant progressivement 100 % à l’horizon 2050. L’investissement dans l’extension du réseau de chaleur est partagé avec l’opération d’aménagement Hébert (Espaces Ferroviaires). En outre, la boucle sera dimensionnée pour raccorder également les quartiers limitrophes, notamment l’Évangile afin de permettre de faire évoluer leur source d’approvisionnement en énergie lors de prochaines rénovations d’immeubles.

Une sobriété énergétique contrôlée

La conception architecturale bioclimatique des bâtiments par l’orientation, la ventilation, l’isolation et les protections solaires d’une part, l’efficience des systèmes énergétiques utilisés d’autre part, rendront les bâtiments très économes en énergie.

À cet égard, les opérateurs immobiliers ont pris deux engagements :

- Obtenir les labels attestant la conformité des bâtiments aux objectifs de sobriété visés1 ;

- S’assurer du bon fonctionnement des systèmes énergétiques après la mise en service et vérifier que leur usage normal permet d’atteindre les consommations attendues (commissionnement).

Une incitation très forte à la mobilité décarbonée

Hormis les places de livraison pour la desserte des immeubles, le projet ne prévoit pas la création de places de stationnement souterraines, de nombreuses places étant disponibles dans les parkings alentour.

Inversement, il encourage les mobilités douces (marche, vélo…) en agissant :

- Dans l’espace public, par les aménagements, plantations, arceaux vélos… et le statut des nouvelles rues (voies piétonnes ou zone de rencontre).

- Dans l’espace privé, en prescrivant des locaux vélos particulièrement spacieux et soignés dans leur conception (accès, ergonomie, éclairage, matériel d’entretien, sécurité…).

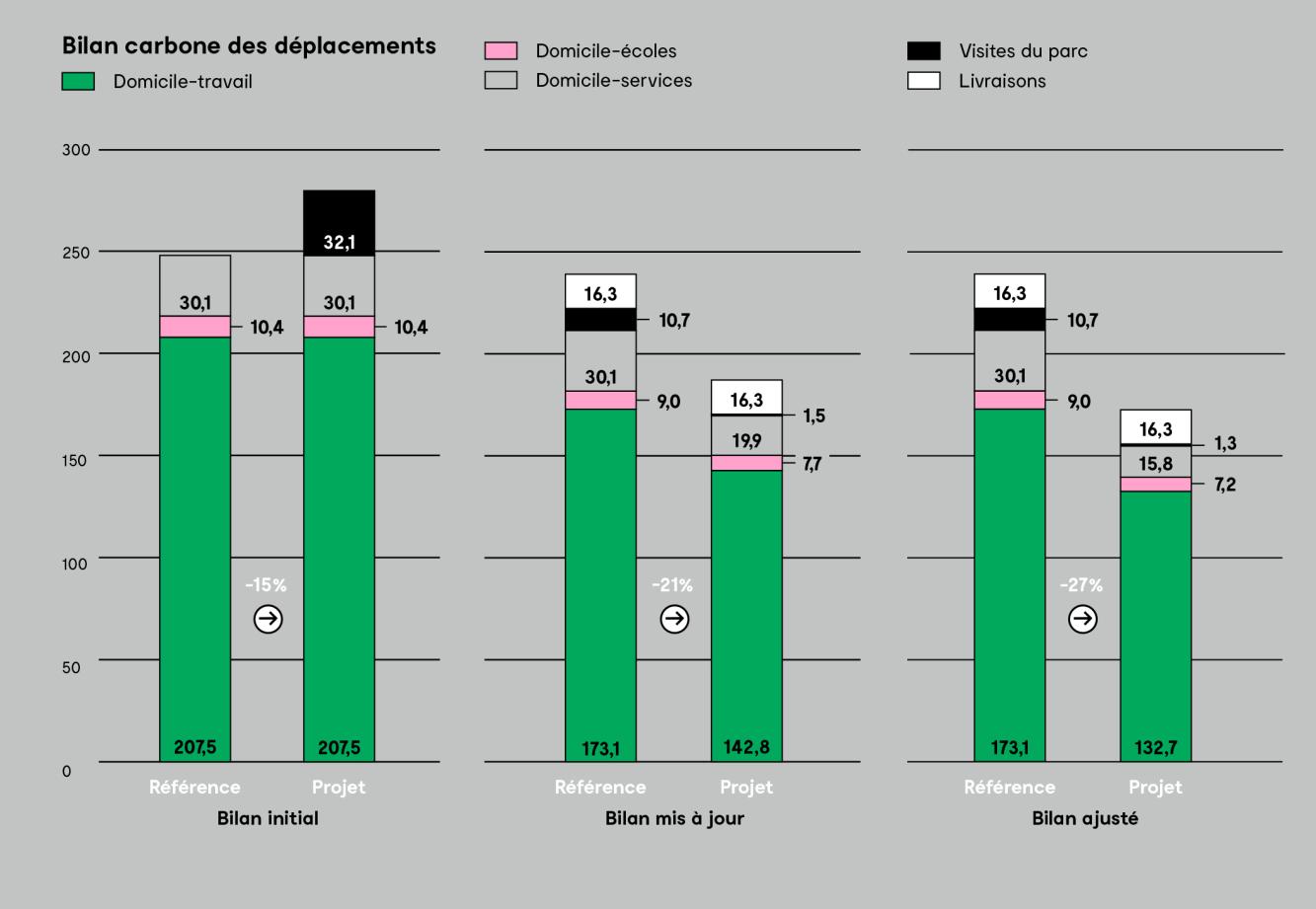

Mise à jour du bilan carbone des déplacements

Le cadre de calcul initial du bilan carbone du projet, fondé sur des ratios génériques, conduisait à surévaluer les émissions de GES générées par les déplacements. Le bilan carbone des déplacements était ainsi supérieur de +15 % à celui du scénario de référence, notamment parce qu’il supposait d’importants flux motorisés liés à la présence du parc et ne tenait pas compte de la décision de ne pas construire de places de stationnement en souterrain.

La mise à jour du modèle réalisée avec le bureau d’étude Sareco a consisté à remplacer les hypothèses par défaut – de parts modales, nombres de trajets (dont télétravail), taux d’occupation des véhicules, trafic lié aux livraisons – par des hypothèses plus justes. Elle a fait passer le différentiel entre le scénario de référence et le projet de +15 % à -21 % sur le poste « déplacements ».

Sur la base de ce modèle mis à jour, les hypothèses caractérisant le projet ont été ajustées pour tenir compte des autres efforts spécifiques proposés pour faire baisser la part modale de la voiture : mesures en faveur de la marche, du vélo, de l’auto partage, des livraisons sans échec. Le différentiel entre le scénario de référence et le projet, toujours pour le poste « déplacements », s’est encore creusé, passant de -21% à -27%. Ces itérations sont intéressantes à la fois pour faire progresser les détails de conception des espaces publics et approfondir la connaissance de la comptabilité carbone dans ce domaine.

Construction : maximiser l’emploi de matériaux biosourcés ou géosourcés

La contribution des constructions au bilan carbone de l’opération est calculée sur l’hypothèse d’un recours intensif aux matériaux biosourcés ou géosourcés, préfigurant les ambitions du PLU bioclimatique. Cette orientation traduit également l’engagement de P&Ma vis-à-vis de la filière bois francilienne, officialisé par la signature du Pacte Bois Biosourcés en novembre 2020.

Concrètement, sur le plan quantitatif, les bâtiments et notamment les 6 lots de logements devaient respecter les prescriptions suivantes :

- Niveau IC_construction 2025

- Label biosourcé niveau 3

- Pas de façades voile béton

- Max 40h d’inconfort thermique

Le choix du seuil 2025 de la RE2020, qui est volontariste, écarte de facto les projets 100 % béton (structure et murs porteurs).

Pour y parvenir, nous avons étroitement accompagné les maîtres d’ouvrage et les maîtrises d’oeuvre des lots dans le but de faciliter leur travail de conception. Au stade des concours, les candidats ont reçu une étude originale préfigurant des emplois possibles de matériaux biosourcés et géosourcés dans les futurs projets. Des ateliers réunissant les équipes de l’ensemble des lots ont ensuite permis de nombreux échanges sur l’emploi de ces matériaux avec différents experts (incendie, réemploi, pierre, laboratoires, etc.) : lire l'entretien avec Antoine Santiard et Franck Boutté, respectivement architecte associé de l’agence h2o, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre urbaine de la ZAC et gérant de l'Atelier Franck Boutté, AMO Carbone/Climat.

Cet accompagnement a porté ses fruits puisque, au stade « PRO / DCE », tous les projets atteignaient ou dépassaient les performances attendues, grâce à des stratégies constructives multiples. P&Ma poursuivra le suivi très rapproché des projets, avec une première évaluation de la démarche prévue au lancement des chantiers puis à la livraison et enfin deux ans après, dans le cadre de l’engagement de commissionnement des opérateurs.

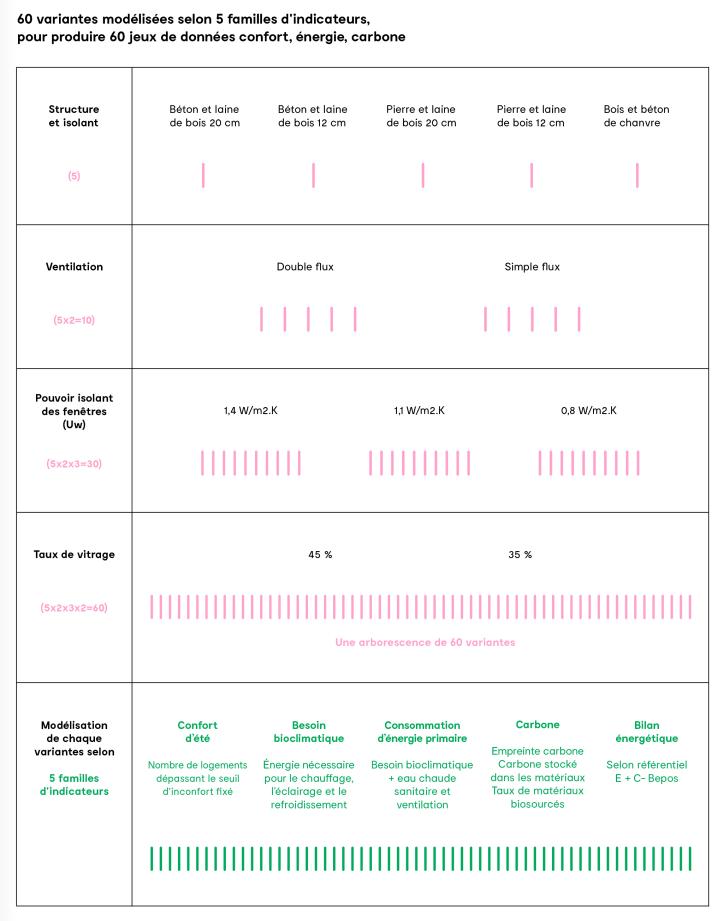

Une étude inédite

L’étude jointe au cahier de prescriptions a été réalisée par l’agence h2o architectes (du groupement de maîtrise d’oeuvre urbaine), l’AMO carbone climat Franck Boutté Consultants, l’AMO construction géo/biosourcée Laurent Mouly, l’économiste BMF et le préventionniste en sécurité incendie Casso & Associés.

Elle comporte principalement :

- Un inventaire très large des matériaux envisageables respectivement pour la structure, l’isolation et l’habillage.

- Une modélisation architecturale permettant de calculer au plus près l’impact de scénarios constructifs employant ces matériaux, tenant compte de variables telles que le taux d’ouverture, la part de vitrage dans l’enveloppe, différentes typologies de protection solaire, etc.

- La comparaison de variantes en termes de bilan carbone, de confort d’été et de coût, rapportées à un scénario de référence en béton bas carbone.

La modélisation, poussée dans le détail, est un élément clé.

À l’époque où l’étude a été réalisée (2020), on commençait à voir apparaître des comparaisons du type biosourcé versus béton, par exemple, mais sur des unités fonctionnelles, à la manière des FDES (fiches de déclaration environnementale et sanitaire) : 1 m linéaire de bois, 1 m³ de béton, etc. Ici, il s’agissait de faire des cotations réalistes sur de vrais modes constructifs, avec de vraies sections de vrais matériaux, ce qui rend les calculs beaucoup plus opérationnels.

Les simulations qui en résultent offrent une boîte à outils aux concepteurs, l’idée n’étant pas de leur proposer des projets tout faits, mais de leur donner des arguments pour proposer et défendre de nouveaux choix constructifs. Il s’agissait aussi d’ouvrir le champ des possibles dans le cadre du processus de conception des équipes de maîtrise d’oeuvre au stade des concours afin d’encourager l’innovation.

Performance carbone / confort des projets

À la sortie de la conception (phase PRO/DCE), tous les projets atteignent les performances prescrites et certaines sont largement dépassées. Certains choix fondamentaux de conception (structure, mode constructif de la façade, etc.) s’y prêtent mieux que d’autres, mais les résultats d’ensemble montrent la diversité des réponses possibles.

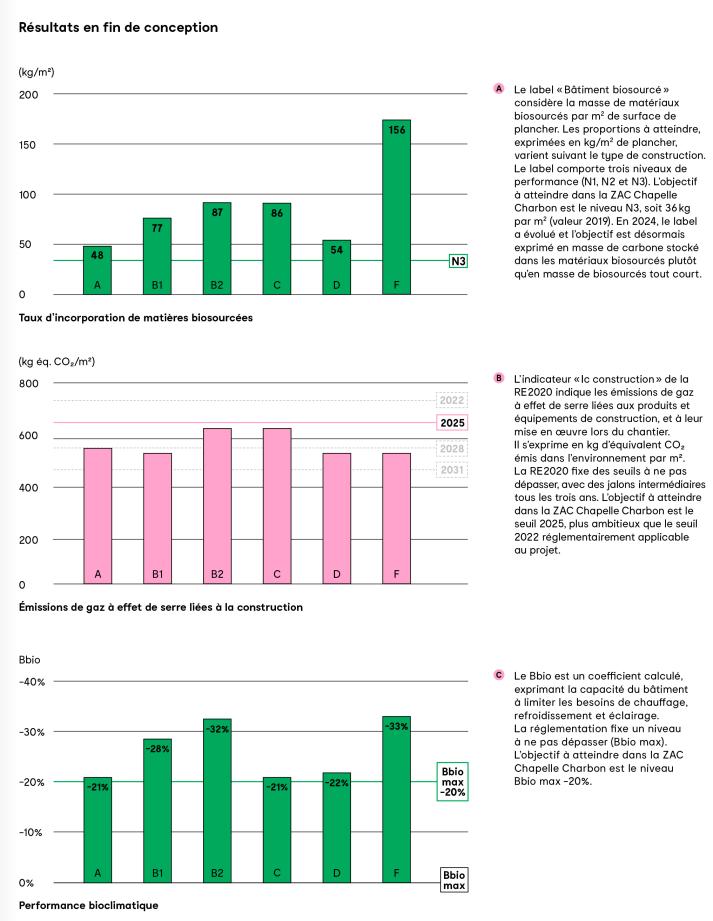

Taux d’incorporation de matières biosourcées (A - visuel ci-dessous)

Les niveaux du label Bâtiment Biosourcé sont largement dépassés, signe que le bilan carbone a été déterminant pour la conception. Le taux de biosourcés du lot F (deux à trois fois supérieur aux autres) s’explique par le choix de bois-biosourcés en façade, en structure verticale et en planchers intermédiaires. Les lots utilisant le plus le béton (A et D) n’en dépassent pas moins l’objectif prescrit, notamment grâce à des planchers mixtes (bois-béton) ou traditionnel (bois-plâtre) et l’intégration de biosourcé dans la façade.

Émissions de gaz à effet de serre liées à la construction (B - visuel ci-dessous)

Chaque bâtiment parvient, avec sa stratégie propre, à valider l’objectif (seuil 2025) voire à le dépasser (seuil 2028 pour 2/3 des bâtiments). Deux bâtiments très proches du seuil 2025 ont des modes constructifs mixtes intégrant la pierre, or la caractérisation du contenu carbone de ce matériau peut encore évoluer (dans le bon sens) dans un futur proche. À ce stade, les résultats calculés sont peu susceptibles d’évoluer, cependant les consultations des entreprises pourront conduire, si nécessaire, à des variantes de conception.

Performance bioclimatique (C - visuel ci-dessous)

L’objectif Bbio s’est révélé délicat à atteindre pour certains lots, tandis que d’autres l’ont fait sans difficulté. Ces contrastes s’expliquent surtout par les choix de matérialité et de structure. Plusieurs bâtiments ont dû recourir à des calculs très détaillés de pont thermique (certains peu documentés par les abaques existantes), spécifiques à leurs modes constructifs biosourcés.

Confort d’été

Tous les bâtiments atteignent les objectifs fixés en matière de confort d’été, à savoir qu’aucun logement ne dépasse une température opérative (moyenne entre la température de l’air et celle des parois) de 28°C pendant plus de 40 h sur une année dans le climat projeté de 2050. À noter que tous les immeubles sauf un devront avoir recours pour cela à des brasseurs d’air (ventilateurs). Le lot C, qui emploie beaucoup de pierre (façade, refends), matériau à forte inertie, est le plus performant en matière de confort d’été.

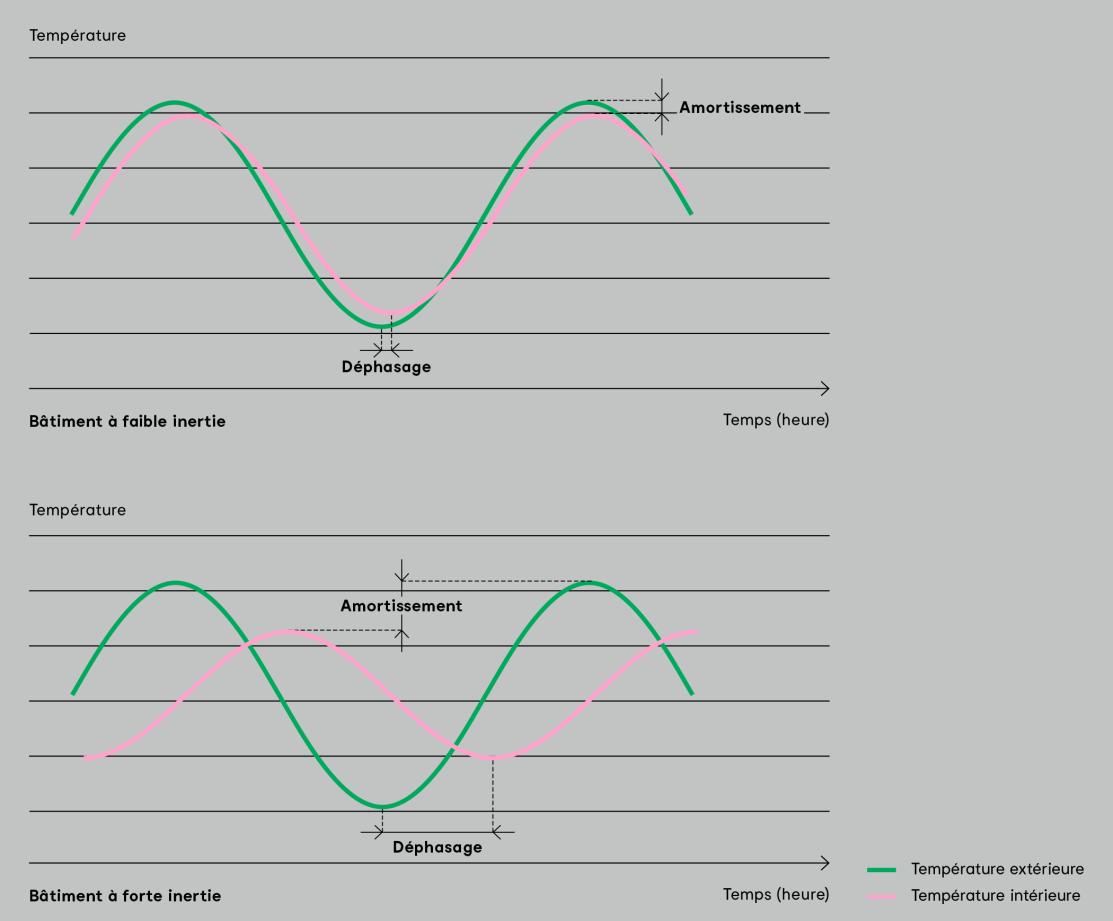

Matériaux biosourcés et confort d’été

Dans un bâtiment à forte inertie, la courbe de la température intérieure est « amortie » par rapport à celle de la température extérieure grâce au déphasage permis par l’inertie, couplé à la ventilation nocturne : au moment où les matériaux libèrent dans le logement la chaleur qu’ils ont accumulée, l’air extérieur est devenu moins chaud et la ventilation naturelle permet de rafraichir l’air intérieur.

Les matériaux biosourcés, plus aérés que le béton et la pierre, ont moins d’inertie et réagissent plus rapidement aux variations de la température extérieure. La surface et le pouvoir isolant des vitrages, ainsi que les protections solaires (balcons et loggias notamment) doivent être mobilisés pour compenser.

Expérimenter pour innover

L’intention de l’aménageur était d’encourager l'expérimentation pour anticiper les exigences qui s’imposeront bientôt à tous. L’expérience a montré que l’innovation est d’autant plus pertinente qu’elle passe par les méthodes de travail collectif, l’itération, et la capacité à dialoguer.

Quand le cadrage libère la créativité

L’étude a rencontré un réel intérêt des maîtrises d’oeuvre. Elles ont renforcé leurs équipes de spécialistes des questions de constructions bio-géosourcés, les architectes se sont souvent passionnés pour le sujet. Le caractère très dessiné des prescriptions architecturales a bien été reçu comme une aide facilitant la recherche de solutions pour atteindre les objectifs de construction bas-carbone. Il n’a pas fait obstacle à la créativité, dont témoigne une belle diversité de matériaux. Que l’hybridation soit un facteur clé de réussite était l’une des conclusions de l’étude, elle a été confirmée par la pratique.

Tout se tient

Une exigence environnementale élevée implique quasiment de « rentrer dans le projet par le mode constructif » et par le calcul, en intégrant d’emblée les aspects thermiques. En conséquence, tous les choix techniques soutiennent ensemble la performance énergie carbone, rendant relativement difficiles des arbitrages in fine sans « défaire » le projet. En devenant la norme, cette exigence devrait donc faire évoluer assez sensiblement les méthodes de travail des maîtres d’oeuvre et des maîtres d’ouvrage. Il faut d’ailleurs saluer l’implication des uns et des autres dans cet exercice. Ajoutons que la performance environnementale est non seulement compatible mais contribue à la qualité d’habiter, une autre ambition forte de la ZAC Chapelle Charbon qui a été atteinte.

Innover, une entreprise collective

Les techniques de construction mobilisées revisitent souvent des savoir-faire ancestraux. Ce qui les rend innovantes – et implique un travail de recherche ou de test – c’est leur utilisation dans des conditions non testées (hauteur des bâtiments notamment). Si une partie de ce travail est dans les mains des fabricants, une autre est dans celles des maîtres d’oeuvre, bureaux de contrôle, services de sécurité et assureurs, qui conçoivent, contrôlent et valident les innovations. Un projet tel que Chapelle Charbon est l’occasion de mutualiser ces efforts et de poser des jalons qui serviront de référence à d’autres projets. En l’occurrence, si nous n’avons pas réussi à décrocher un financement de l’ADEME pour faire référencer l’emploi de la paille hachée, le travail en atelier avec la participation de nombreux experts a permis de développer des techniques qui n’auraient sans doute pas vu le jour sans cela.

Lire l'entretien avec Claire Curtil, cheffe de projet à la RIVP

1 Chaque projet de construction devra respecter a minima le seuil 2025 de la nouvelle réglementation environnementale RE2020 (pour l’indice construction) et viser le label BBCA (bâtiment bas carbone) niveau performant (logements) ou excellent (école). Les logements devront aussi viser la certification NF Habitat HQE ou équivalent niveau excellent.

Saint-Vincent-de-Paul Réemploi : premiers enseignements

L’opération Saint-Vincent-de-Paul offre un terrain de choix pour expérimenter à la fois la déconstruction sélective et le réemploi, dans le neuf comme en réhabilitation. Bilan intermédiaire au lancement des premiers chantiers.

Phase 1 : la déconstruction de l’existant

P&Ma a souhaité favoriser le réemploi dans l’opération d’aménagement Saint-Vincent-de-Paul, qui comporte des réhabilitations et des démolitions-reconstructions. La démarche mise en place avec l’aide de l’AMO Mobius porte sur :

- La déconstruction du bâti existant et la récupération des éléments pouvant être réemployés, réutilisés ou recyclés ;

- L’incorporation de matériaux ou équipements de réemploi dans les nouveaux programmes, neufs ou réhabilités, qu’ils soient ou non issus du site de l’opération d’aménagement.6

Des entreprises très impliquées

Les marchés passés par P&Ma comportaient une partie à bon de commande pour la dépose soignée et la mise en stock de différents types de matériaux (avec une phase de test en amont). Ce simple outil s’est avéré très efficace, même si l’intérêt économique de limiter le volume de déchets, et l’anticipation d’une règlementation de plus en plus contraignante a évidemment compté dans la motivation des entreprises à adapter leurs pratiques.

Succès des journées de dépose collaborative

Avant l’intervention du démolisseur, certains éléments ne nécessitant pas un personnel formé ont été récupérés lors de 8 journées de dépose collaborative, avec la participation d’une quinzaine d’associations. Environ 13 % du tonnage d’ouvrages de second oeuvre a ainsi été emporté : mobilier, portes, portes de placard, panneaux OSB, mains courantes en bois, garde-corps, PVC transparent…

Les limites du stockage in-situ

Après le passage des associations, les entreprises ont achevé la déconstruction et stocké les éléments de second oeuvre récupérés dans le sous-sol de l’un des bâtiments conservés (Pinard). Face à sa rapide saturation, il a fallu identifier des repreneurs extérieurs pour venir chercher (gratuitement) les matériaux et équipements. De manière générale, un stockage sur site n’est pas toujours idéal, sauf à disposer de beaucoup de place et à pouvoir conserver les éléments stockés dans de bonnes conditions. Ce vers quoi il faut tendre est une gestion en flux tendus entre la dépose et la reprise par un tiers, qui elle-même n’est possible que s’il existe un marché structuré des matériaux et équipements de réemploi au sens large.

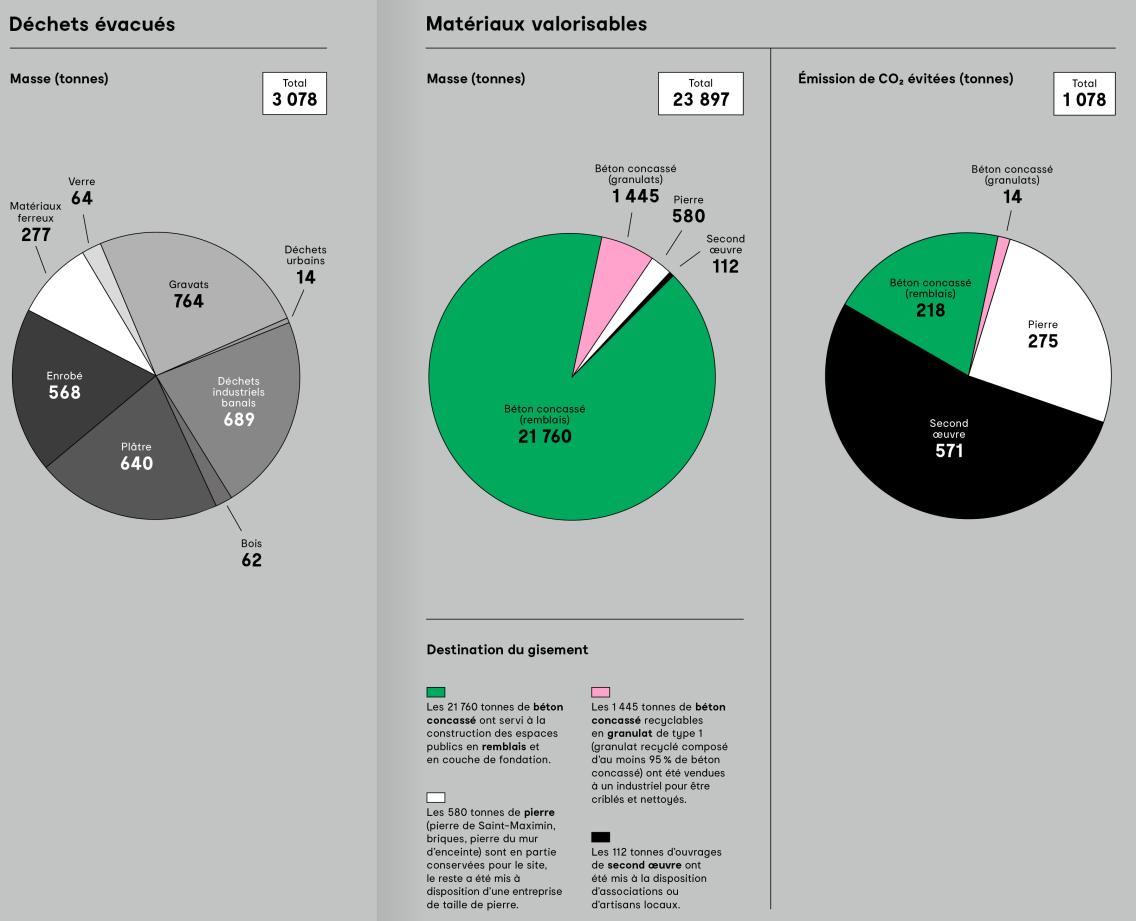

Résultats

À l’échelle de la ZAC, la masse de matériaux valorisables à l’issue des démolitions est pratiquement 8 fois celle des déchets évacués. Plus de 80 % de la masse des matériaux de déconstruction valorisables correspond à des gravats (béton concassé) réutilisables en remblais. Ce ratio s’inverse pour les tonnes de CO₂ évitées, où la pierre et les matériaux/équipements de second oeuvre représentent près de 80 % de l’économie réalisée.

Phase 2 : les projets

Au lancement de la démarche, en 2019, P&Ma avait, avec l’aide de Mobius, introduit des indicateurs de réemploi dans le dossier de consultation des opérateurs immobiliers. Il s’agissait de fixer un niveau d’ambition, de tester des indicateurs (encore rares à l’époque) et de permettre un suivi des résultats.

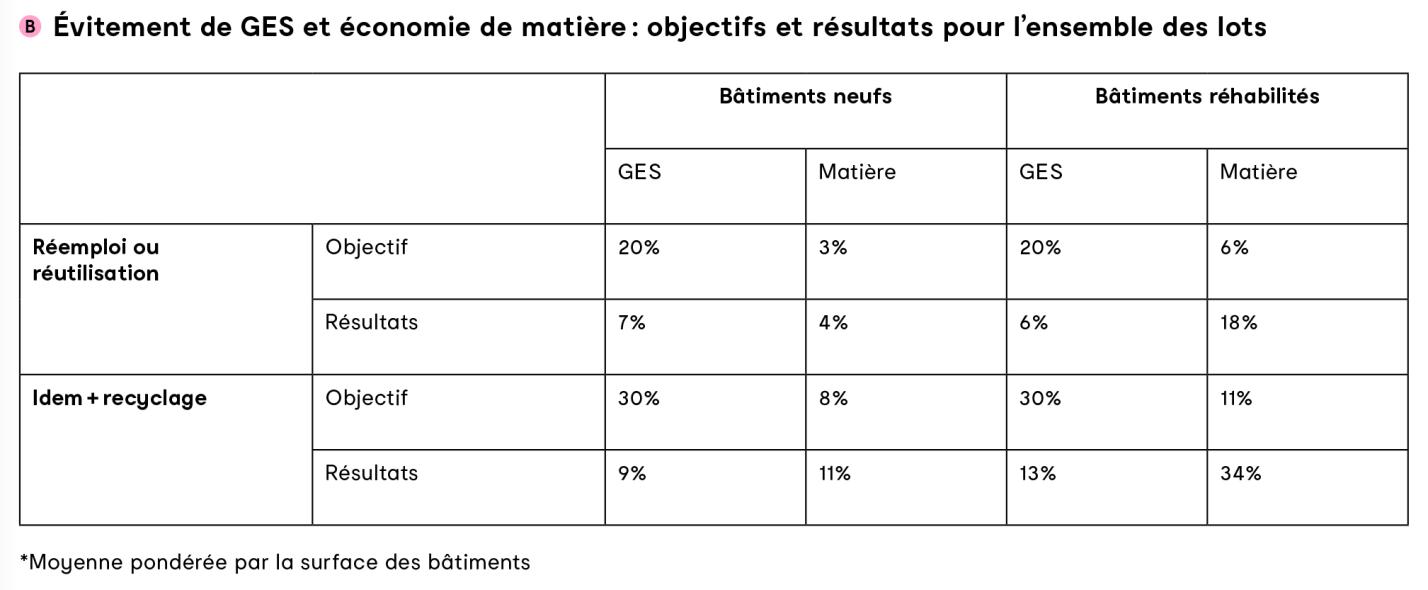

Il y avait principalement deux indicateurs sous forme de taux, masse économisée d’une part, CO₂ évité d’autre part7 avec une différence entre les projets neufs et réhabilités : le gros oeuvre (fondation, infrastructure, superstructure) est pris en compte uniquement dans les projets neufs. L’économie de matière devait néanmoins être un peu supérieure pour les bâtiments réhabilités.

À l’usage, le taux de masse économisé s’est avéré peu pratique car il obligeait à calculer la masse totale du bâtiment. Il aurait été plus simple d’imposer une masse de matériaux de réemploi en valeur absolue par m2.

Premiers résultats

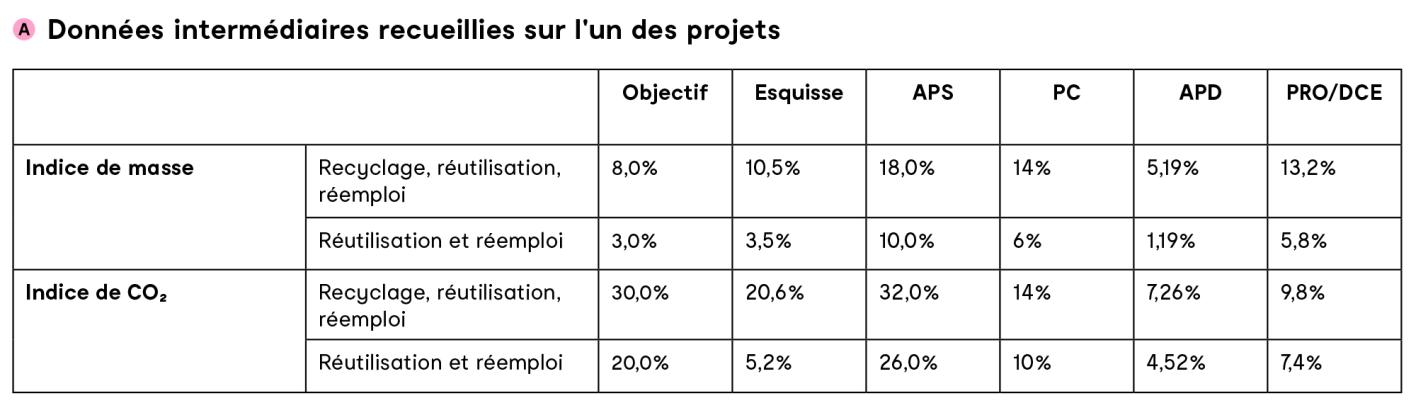

D’une manière générale, les maîtrises d’oeuvre se sont montrées plutôt volontaristes dans leurs efforts de réemploi, mais les taux ont fortement fluctué au cours du processus de conception, illustrant souvent la difficulté à sécuriser un gisement. Exemple ici avec les données intermédiaires recueillies sur l’un des projets (tableau A).

Les données recueillies auprès des maîtrises d’oeuvre ont permis d’établir de premiers résultats globaux (tableau B). Attention, ces résultats sont moyennés sur l’ensemble des projets de la ZAC et restent à consolider avec ceux des projets encore en cours de conception. En outre, les écarts par rapport à ces moyennes peuvent être importants.

Globalement, les maîtrises d’oeuvre ont dépassé les objectifs d’économie de matière mais sont loin d’avoir atteint les objectifs d’évitement d’émissions de GES. Le principal enseignement de ces chiffres, qui ne prétendent pas à la vérité statistique, est sans doute l’excès d’optimisme dans la fixation des objectifs d’évitement des GES. Au stade PRO/DCE, de nouveaux objectifs, plus réalistes, ont été définis pour chaque lot. Ils s’imposent aux entreprises dans leur marché travaux et sont encadrés par des mesures coercitives.

Quelques enseignements

Au stade actuel de l’opération – début des premiers chantiers – nous pouvons tirer de premiers enseignements, tout en observant que le marché du réemploi évolue très rapidement et commence à se structurer.

La nécessité de sécuriser les gisements remet en cause les pratiques

Suivant les filières, la disponibilité des matériaux et équipements est très variable. Il faut donc pouvoir acheter un gisement au moment opportun et le stocker dans de bonnes conditions. Cette anticipation implique une gestion et des moyens spécifiques. L’entreprise Léon Grosse (Lot Pinard) a calculé un besoin de stockage de 300 m2 environ, très supérieur à celui d’un chantier classique. Cela remet également en question les habitudes d’achat des maîtres d’ouvrage, qui pourraient être amenés à acheter eux-mêmes les matériaux avant la passation de marché à l’entreprise.

Le processus de caractérisation des matériaux et équipements de réemploi doit progresser

Par défaut l’usage de matériau de réemploi est considéré comme une technique non courante qui nécessite un contrat spécifique pour être couverte par l’assurance de l’entreprise. Il appartient donc à cette dernière de caractériser le matériau, avec ses propres moyens ou des tests en laboratoire, puis avec l’aval d’un bureau de contrôle. Certains tests ne sont pas anodins : le test de résistance de la brique au gel implique 50 cycles de gel/dégel, soit 3 mois. On voit toutefois certaines filières se structurer, mais les structures métalliques sont le seul produit de réemploi à ce jour à disposer d’un guide technique reconnu par les assureurs.

Les entreprises de déconstruction ont aussi un rôle à jouer pour fluidifier le processus de caractérisation, en réalisant un premier diagnostic in situ. Peut-être faut-il aussi ne pas calquer les méthodes du neuf sur le réemploi, et tolérer des garanties un peu moindres ou des garanties un peu allégées ? La question mérite d’être posée, au moins pour les produits dont la résistance antérieure, dûment documentée, dans des conditions d’usage et de climat analogues, plaide pour eux.

La créativité architecturale est importante pour accélérer l’adhésion.

La démarche de l’aménageur a clairement stimulé l’engagement des partenaires de l’aval – maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre et entreprises – en faveur du réemploi. Beaucoup reste à faire pour amplifier cette pratique, notamment en levant les freins esthétiques ou « psychologiques » vis-à-vis du réemploi, c’est-à-dire les réticences supposées des acheteurs finaux (bailleurs ou occupants). Si des objectifs quantitatifs sont nécessaires, il semble tout aussi important de stimuler la créativité architecturale car elle peut contribuer à accélérer l’adhésion des professionnels comme du grand public au réemploi.

6 Cette démarche a déjà fait l’objet d’un article à son lancement, dans Façons de Faire #3 (p.16) : il expose les objectifs et les grandes lignes de la méthode.

7 Les taux sont obtenus ainsi, exemple pour la masse : % de masse réemployée = masse totale de matière réemployée dans le projet / masse totale de matière du projet.

Définitions

Réemploi : usage identique au produit d’origine, qui n’est pas un déchet

Réutilisation : utilisation à nouveau d’un déchet

Recyclage : retraitement d’un déchet en substance, matière ou produit