Gare des Mines-Fillettes : Comment créer de la biodiversité grâce au projet urbain

Sur un site cerné et traversé de grandes infrastructures, pas précisément un havre de nature, le projet urbain déploie une généreuse armature paysagère, connectée à une trame plus vaste. Elle peut être le socle d’une renaturation déclinée à toutes les échelles, jusqu’aux toitures et coeurs d’îlot. Comment faire de ce potentiel une réalité durable ?

Lire l'entretien de Michel Desvigne et Marine Linglart

Faire de la biodiversité une composante programmatique à part entière

Intégrer correctement la biodiversité au projet urbain suppose de la considérer comme une composante programmatique à part entière. Une composante qui a la particularité d’être vivante et ne se laisse donc pas appréhender de la même manière que les équipements et les espaces publics ou les constructions. Ce simple fait peut sembler évident, mais ses répercussions sont loin d’être négligeables. Nous nous proposons d’en parler ici en prenant l’exemple du projet Gare des Mines-Fillettes, projet de « réparation » s’il en est, où il faut composer avec le déjà-là 8.

L’équipe de maîtrise d’oeuvre urbaine a pour mandataire l’agence de paysage Michel Desvigne et comporte des écologues, l’équipe d’Urban-éco. Leur coopération est précieuse pour incorporer la biodiversité au projet urbain de manière fine et experte. Pour y parvenir, il faut se donner trois missions d’égale importance :

- En phase de conception : réserver sa place au vivant.

- Dans toute la vie du projet : défendre l’ambition de départ.

- Au-delà de la livraison : assurer sa prospérité dans le temps long.

Ces missions et les enjeux de temporalité n’ont rien de très original. Ils rappellent la vigilance que nous avons sur les volets urbains, architecturaux ou programmatiques. La démarche est pourtant sensiblement différente. Ce qui distingue la biodiversité, c’est la fragilité, la vulnérabilité du vivant. Elle a besoin de conditions particulières, de beaucoup d’attention. Les habitats peuvent être adaptés… ou pas, les écosystèmes peuvent prospérer… ou pas. L’incorporation de la biodiversité au projet peut échouer. Pour autant, ce n’est pas de la magie ou de la chance : les compétences existent, les méthodes de gestion sont connues. Ce qui manque encore, c’est une prise de conscience générale, des collectivités aux citoyens en passant par les aménageurs, les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’oeuvre et le monde de la construction, de la profonde complexité du vivant.

La question fondamentale est « Où voulons-nous aller ? » par Michel Desvigne Paysagiste

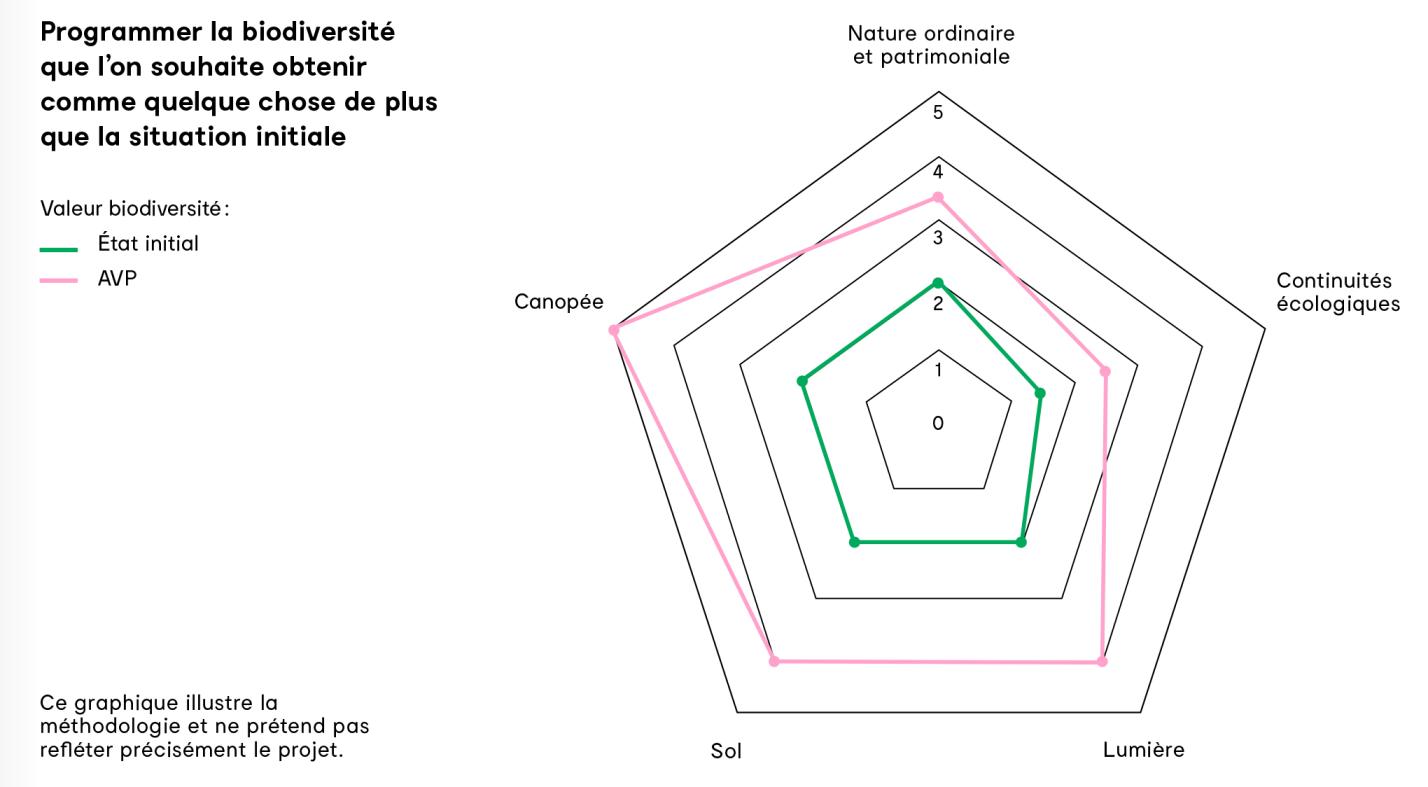

« Le paysagiste crée ce que j’appelle des situations, en jouant avec les surfaces, les pentes, l’orientation, l’eau… La présence d’écologues dans l’équipe apporte beaucoup plus de précision et permet de passer à la notion plus scientifique de milieu. Nous partons donc d’un diagnostic de l’existant, pas au sens de l’étude d’impact, mais comme point de départ, et la question fondamentale qui suit est « Où voulons-nous aller ? ». La maîtrise d’ouvrage a un rôle clé à jouer dans la réponse à cette question. »

Démarche méthodologique

L’ingénierie écologique mobilise et articule de nombreuses compétences (écologues, hydrologues, paysagistes, urbanistes, voire BET énergie-climat). La nature systémique du sujet implique un dialogue et des itérations permanentes, et ne laisse aucune des composantes du projet urbain de côté.

A - Diagnostic de l’état initial de la biodiversité et de l’état sanitaire des arbres.

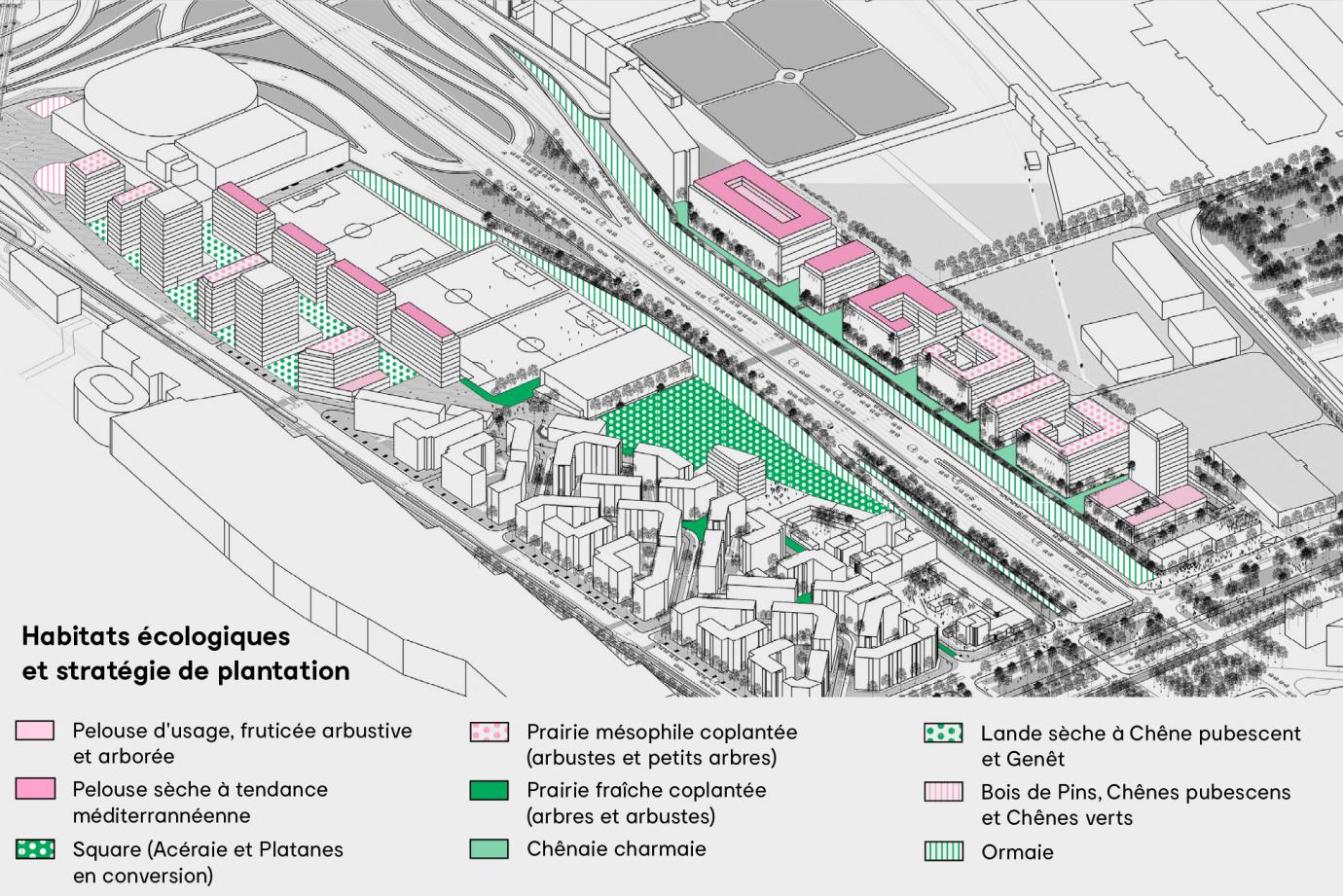

B - Traduction dans le plan guide des espaces à préserver, améliorer, renaturer. Les intentions tiennent compte des usages projetés, des contraintes de réseaux, de la gestion des eaux pluviales, des essences spécifiques à intégrer pour (re)créer des milieux et accueillir la faune.

C - Élaboration du cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, environnementales et techniques (CPAUPET) et des fiches de lot. Ces documents déclinent la stratégie élaborée à l’échelle du quartier en s’appuyant sur les prescriptions de la Ville de Paris – pleine terre minimale, carnets de plantations cohérents avec milieux visés, objectifs de végétalisation des toitures. Ils intègrent également les enjeux de gestion.

D - Études et livrables à fournir par les maîtrises d’oeuvre et d’ouvrage à chaque étape de projet (avant-projet, PC, projet…)

E - Pour les lots bâtis (toitures, coeurs d’îlot) : obligations de moyens pour le suivi et l’entretien après la livraison.

La prise en compte, relativement récente, de la biodiversité vient-elle questionner profondément la manière de penser le paysage et l’aménagement urbain ? par Marine Linglart, Écologue (Urban Éco)

« Cette préoccupation n’est pas nouvelle, mais elle a longtemps été pensée comme une injonction de protection ou de compensation, y compris loin du site. Ce qui change, depuis une dizaine d’années, c’est qu’on considère la biodiversité comme un élément programmatique, auquel il faut faire une place dans le projet, tant par le sol que la végétation ou la faune. Cela nous amène, nous écologues, à co-construire le projet avec les paysagistes.

Nous les aidons notamment à prendre en compte la réalité écologique du terrain. À partir de l’inventaire initial, le travail consiste à programmer la biodiversité, celle que l’on souhaite obtenir, comme quelque chose de plus que la situation initiale. Le site s’inscrit dans une trame d’espaces végétalisés : boisés, herbacés, humides, aquatiques, etc. qui le dépasse, dans laquelle il remplit déjà ou pourra remplir certaines fonctions pour les espèces vivantes sur le territoire.

Si l’on a beaucoup de place, on va chercher à créer un réservoir ou un noyau de biodiversité ; sinon, on va s’attacher à organiser une continuité de micro-habitats.

La forme et la taille de l’espace disponible déterminent les populations animales qui peuvent y nicher et s’y reproduire, à condition que les milieux auxquels elles sont

inféodées soient présents. Par exemple, nous allons planter certaines essences d’arbres en vue de la création d’un paysage correspondant à la forme – linéaire ou non – de l’espace et aux espèces que nous pensons pouvoir ainsi attirer. »

Réserver sa place au vivant

Au stade de la conception, l’aménageur dispose de plusieurs outils pour réserver sa place au vivant dans le projet : les prescriptions très détaillées du PLU bioclimatique de Paris – dont l’obligation de maintenir 50 % des surfaces ouvertes dans ce secteur – les diagnostics écologiques et de patrimoine arboré confiés à l’écologue au sein de la maîtrise d’oeuvre urbaine, et enfin le CPAUPET et les fiches de lot.

La complexité biologique du sujet explique la finesse des préconisations : la capacité des espaces à accueillir un bon niveau de biodiversité se définit au moyen de nombreux indicateurs physico-chimiques, spatiaux, faunistiques ou floristiques. D’une certaine manière, cette précision évoque la programmation commerciale et ses multiples facteurs de commercialité 9, sans lesquels le commerce ne peut pas fonctionner. À ce détail près que, dans le cas du commerce, les surfaces concernées ont une valeur marchande, tandis que dans celui de la biodiversité elles sont génératrices de coûts sans contrepartie financière directe.

Ainsi, sans l’obligation réglementaire, la volonté politique ou l’impulsion d’acteurs clés de l’aménagement de laisser sa place à la biodiversité, cette composante programmatique aurait peu de chance de s’imposer en tant que telle. Or, en particulier, la taille et la forme des surfaces allouées au vivant sont des facteurs clés.

Elles doivent être suffisamment étendues pour permettre la constitution d’écosystèmes robustes et leur forme, linéaire ou compacte, détermine leur fonction écologique, de continuité ou de réservoir. La « générosité paysagère » n’est cependant qu’une condition nécessaire, mais non suffisante. Elle doit s’enrichir d’une approche scientifique supplémentaire précisant les essences à privilégier, les affinités électives entre végétaux (phytosociologie), les continuités à ménager, etc.

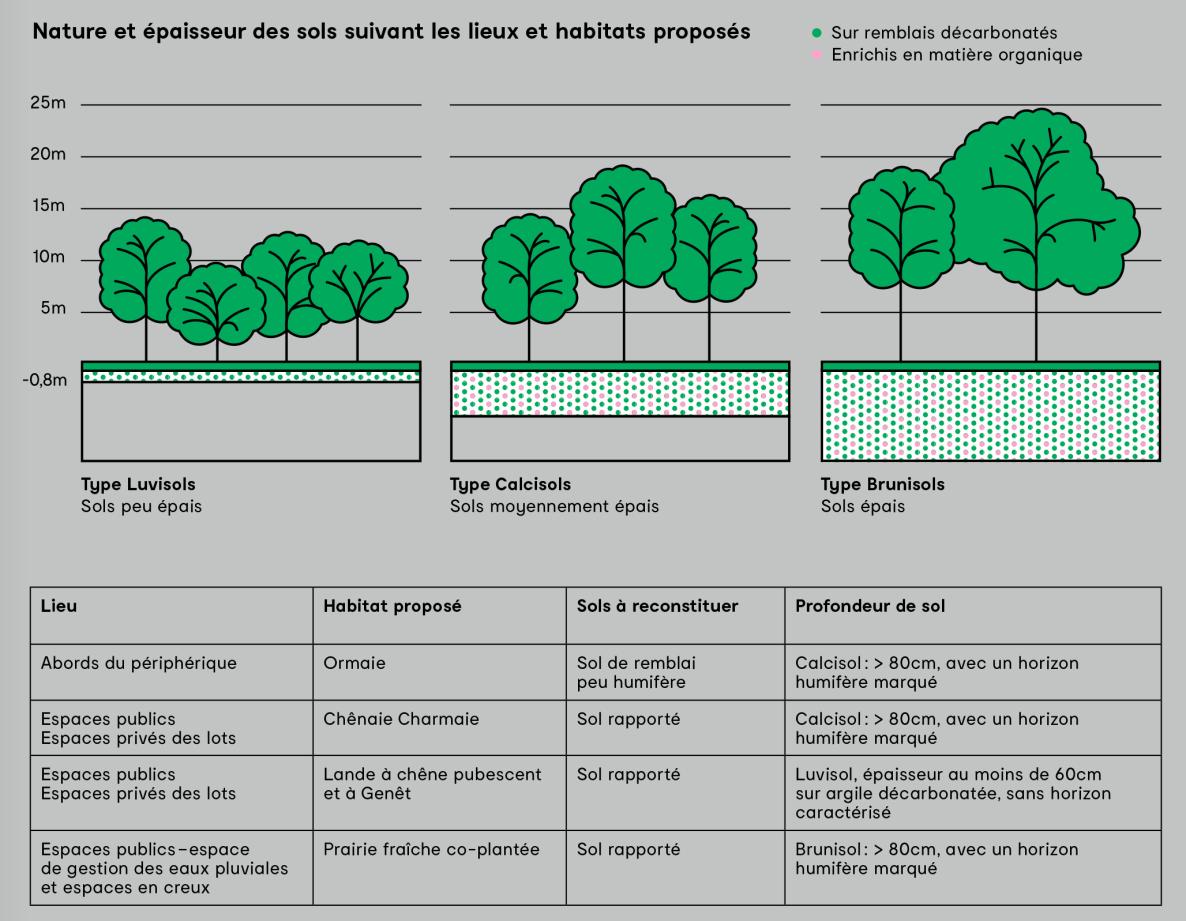

Un sujet complexe : les sols

En l’état, les sols de la ZAC ne sont pas aptes à accueillir la végétation et la biodiversité voulues. Or il est souhaitable, le plus possible, de recycler les sols sur place plutôt que d’évacuer les déblais de terrassement et faire venir des terres végétales provenant du décapage de terrains agricoles plus ou moins éloignés. D’une part pour des raisons économiques, car l’évacuation des terres coûte cher, d’autre part pour des questions environnementales puisqu’il serait incohérent de défendre ici la biodiversité en la sacrifiant là-bas. En outre le bilan carbone du déplacement de terres est extrêmement élevé. Le recyclage des sols (ou production de technosols) doit être bien anticipé et organisé. P&Ma va lancer une étude pour examiner la question des sols (recyclage ou import/export) sous ces différents aspects.

Production de technosols in situ

Les enjeux

La production de technosols in situ répondrait – le projet reste à valider – à plusieurs enjeux :

- Réduire les impacts économique et carbone des mouvements de terre sur le bilan de la ZAC.

- Sécuriser une possible évolution des normes de gestion des espaces verts à Paris : l’emploi de technosols n’est aujourd’hui pas du tout favorisé.

- Plus généralement, contribuer au développement d’une alternative à l’apport de terre végétale dont la demande explose.

La méthode

À partir des remblais extraits des espaces ouverts sur des épaisseurs de moins de 1 m :

A - Analyse agro-pédologique par prélèvements. Analyse des polluants (métaux lourds, hydrocarbures, HCT, COV…)

B - Trajectoire d’amendement pour créer des technosols (6 à 12 mois)

C - Composition de mélanges dans les volumes et surfaces souhaités avec deux solutions envisageables :

- En andains, tas de forme allongée de 100 m de long

- Dans les sols en place sur 50 cm d’épaisseur avec apport de compost.

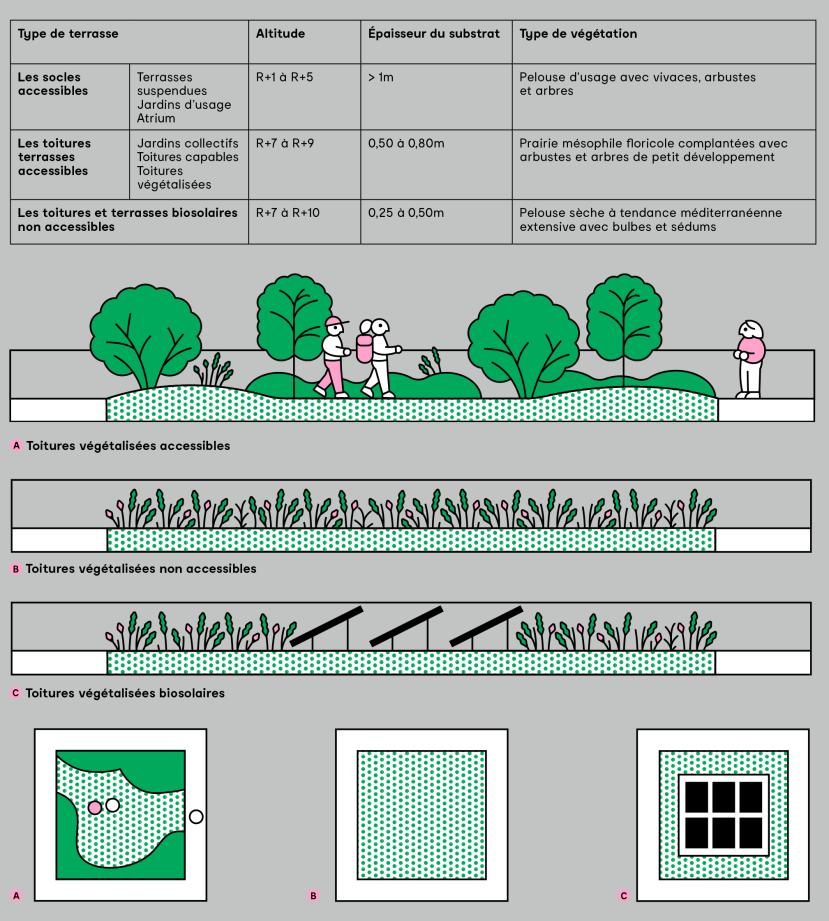

Typologie des terrasses et principes de végétalisation

Les surfaces de toiture des îlots représentent environ 15 600 m2 (hors Cité Charles Hermite). Afin de permettre le développement de milieux écologiquement riches, les principes de plantation des terrasses – épaisseur de substrat et type de végétation – dépendent de leur accessibilité ou non, mais aussi de la faune susceptible d’être présente à l’altitude considérée.

Défendre l’ambition de départ

Même quand une place importante est accordée à la biodiversité dans la conception du projet, la réalisation est un parcours d’obstacles car les besoins du vivant et ceux de la ville peuvent être quasiment antagonistes.

- Le cas de plus connu est le conflit d’usage, quand un même espace cumule les fonctions d’accueil de la biodiversité (fragile) et d’espace ouvert au public, ce qui, sauf cas particulier de sanctuarisation, est généralement le cas. La maîtrise d’oeuvre en tient évidemment compte en adaptant la trame paysagère aux fonctions de l’espace, mais il est clair que c’est un facteur limitant. Les milieux ouverts (prairie haute ou friche arbustive), par exemple, sont extrêmement utiles à la biodiversité mais celle-ci est difficile à protéger en raison des contraintes d’usage.

- Autre frein, lié au précédent, l’enjeu de sécurité : la végétation ne devrait jamais faire écran à des pratiques qualifiées de « mésusages » de l’espace public (drogue, prostitution) ou générer de l’insécurité en limitant la visibilité. Or la biodiversité a besoin d’espaces végétalisés en plusieurs strates (sols, buissons, arbres) complémentaires dans leurs fonctions écologiques, ce qui constitue là aussi un antagonisme sur lequel il faut travailler (en fermant certains espaces au public au moins à certaines heures par exemple).

- Un troisième frein est culturel. Même si la représentation du « parc » ou de « l’espace vert » a beaucoup évolué au cours des deux dernières décennies, vers des formes beaucoup moins jardinées et une esthétique plus « naturelle » et libre, Peut-on livrer des espaces végétalisés qui ne prendront leur forme définitive qu’au bout de 10 à 15 ans, une fois que les fonctions écosystémiques se seront suffisamment installées pour permettre le développement de la végétation et l’accueil de la faune ? Le voudrait-on que ces espaces ne seraient vraisemblablement pas respectés, conduisant à un échec. Il faut donc prévoir des étapes intermédiaires qui soient écologiquement pertinentes et qui soient acceptables pour les usagers du point de vue esthétique. Il faut aussi apprendre à communiquer sur cette biodiversité en gestation afin d’acculturer le public à cette notion.

De l’importance de l’esthétique et de la communication par Michel Desvigne Paysagiste

« Ces questions esthétiques, ces modèles, cette culture sont essentiels à la communication dont nous avons vu combien elle est importante si nous voulons que les gens comprennent ce que nous faisons. De nouveaux modèles de parc se sont imposés aujourd’hui, on le doit à nous tous, à Gilles Clément qui a beaucoup contribué à ce changement de regard. La communication aujourd’hui doit parler de biodiversité sans négliger l’esthétique. Une broussaille quelconque avec un panneau devant ne devient pas pour autant belle. C’est un travers dans lequel nous paysagistes ne voulons pas tomber, il nous appartient de maîtriser nos espaces. »

Assurer la prospérité du vivant dans le temps long

Le développement de milieux résilients prend du temps, jusqu’à une quinzaine d’années. Le vivant reste vulnérable durant ce processus, il a besoin de soins attentifs. Le changement climatique ajoute de l’aléa, même si les choix d’essences tiennent compte du climat futur.

On retrouve ici un motif récurrent : l’aménageur est responsable de son action jusqu’à la livraison et cède ensuite cette responsabilité à d’autres. C’est donc à la Ville et aux propriétaires immobiliers qu’il reviendra de prodiguer ces soins, dans une gestion qui tienne suffisamment compte des besoins de la biodiversité, et pas seulement de ceux des usagers humains de l’espace.

S’agissant des espaces publics, l’anticipation des modalités d’exploitation et d’entretien peut commencer au moment de la validation du projet, en associant les services concernés. Il est bien clair toutefois que ces derniers ne sont pas encore totalement prêts à endosser ce rôle. Nous aussi, aménageurs, sommes assez peu instruits en matière de biodiversité : c’est une véritable culture professionnelle qui doit encore se propager, des écologues et paysagistes vers les collectivités, les aménageurs, les opérateurs immobiliers et les syndics de copropriété et se traduire en plans de gestion appropriés.

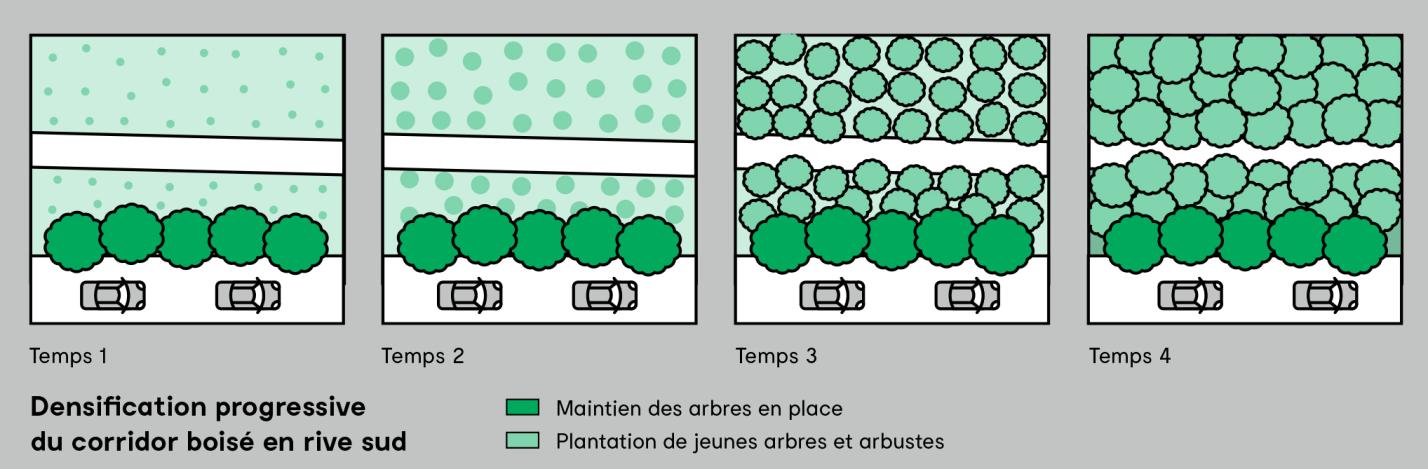

Le corridor boisé sur les deux rives du boulevard Périphérique

La création / densification du corridor boisé s’inscrit dans une stratégie paysagère et bioclimatique à l’échelle du boulevard Périphérique, dont l’avenir est d’être apaisé et largement planté à moyen et long terme. D’où le projet de planter les talus, en conservant les arbres existants, puis de les gérer de manière forestière : des plantations très denses quasiment livrées à elles-mêmes (pas d’irrigation) de sorte que les parcelles vont se dé-densifier naturellement, ou avec l’aide d’un gestionnaire qui sélectionnera les sujets à conserver, et les arbres s’étager pour former un milieu forestier viable. Les parcelles seraient d’abord encloses pour protéger le boisement et aussi éviter les mésusages.

Quels outils ?

La problématique du temps long et du partage des responsabilités invite à réfléchir en termes de garanties. Aujourd’hui, les entreprises qui fournissent des végétaux ne sont pas toujours assez impliquées dans la durabilité de leurs produits, d’autant que la forte croissance de la demande met le système de production en tension et dégrade la qualité. Malheureusement, il ne semble pas envisageable d’appliquer à la plantation de végétaux un système de type garantie décennale, les responsabilités respectives du fournisseur, du planteur et de tout autre facteur extérieur tel que les conditions météorologiques étant impossibles à démêler.

Il sera pourtant nécessaire de mettre en place un outillage réglementaire et contractuel adapté aux enjeux. Voici, sans aucune prétention d’exhaustivité, les pistes que nous explorons.

Commissionnement

Pour les ilots privés (terrasses et coeurs d’îlot), nous travaillons sur un cahier des charges visant une gestion différenciée des milieux assortie d’une mission de type «commissionnement»10, sur le modèle du commissionnement énergétique. Des relevés écologiques seront demandés, un an, deux ans puis cinq ans après la livraison des espaces verts privés, qui pourront donner lieu à des mesures correctives de gestion.

Servitude

Une autre piste encore exploratoire, serait d’inscrire les obligations de gestion écologique des espaces paysagers dans les actes de vente, en prévision d’une traduction de ces obligations auprès des futurs gestionnaires, comme nous l’imposons déjà pour l’entretien des dispositifs de gestion des eaux pluviales sur Saint-Vincent-de-Paul.

Gestion de quartier

P&Ma s’emploie depuis plusieurs années à tenter de modéliser une gestion capable de prendre le relais de l’aménageur pour assurer le bon fonctionnement des quartiers nouvellement livrés. Après la performance énergétique à Clichy-Batignolles11, la solidarité et l’animation à Saint-Vincent-de-Paul12, la biodiversité vient ajouter une troisième justification à une telle gestion.

8 Entre les portes de la Chapelle et d’Aubervilliers, la ZAC Gare des Mines-Fillettes est traversée par le boulevard périphérique. Elle englobe la Cité sociale Charles Hermite, en cours de rénovation par Paris Habitat.

9 L’emplacement (visibilité, accès), le « milieu » (chalandise, concurrence), le mix programmatique et ses affinités, la fonctionnalité des locaux sont essentiels pour que le commerce « prenne » ou pas. Or il est rare que tous les voyants soient au vert. En outre il faut du temps pour constituer une clientèle. Sauf milieu très favorable, la prospérité n’est jamais garantie.

10 Le commissionnement en efficacité énergétique est un processus de qualité qui vise à s’assurer que les systèmes et équipements d’un ou plusieurs bâtiments fonctionnent comme prévu et répondent aux besoins opérationnels définis. Nous l’avons imposé aux lots bâtis du projet urbain Clichy-Batignolles sur plusieurs années après la livraison.

11 Voir Façons de Faire #1 : Maîtriser la performance énergétique d’un quartier en phase d’exploitation.

12 Voir Façons de Faire #4 : Quand l’urbanisme transitoire a préparé le terrain.